30 Set 2014

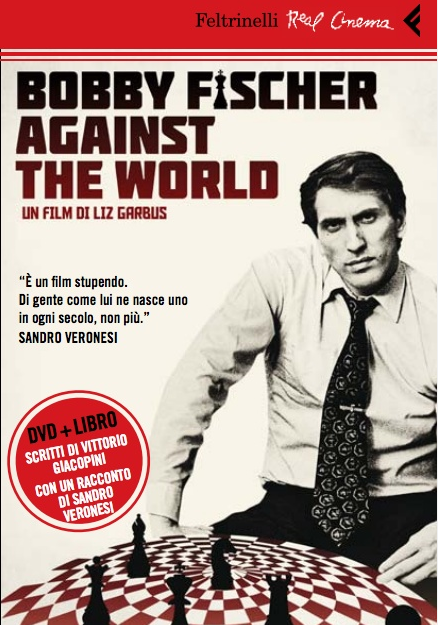

Salinger

intro by HARUKI MURAKAMI

Stavo traducendo “Il giovane Holden”. Molti pensano che si tratti di un libro su un bambino contro la società, ma la cosa non è così semplice. Il libro riguarda in realtà il disagio della mente. Salinger stava scrivendo qualcosa sul danno spirituale.

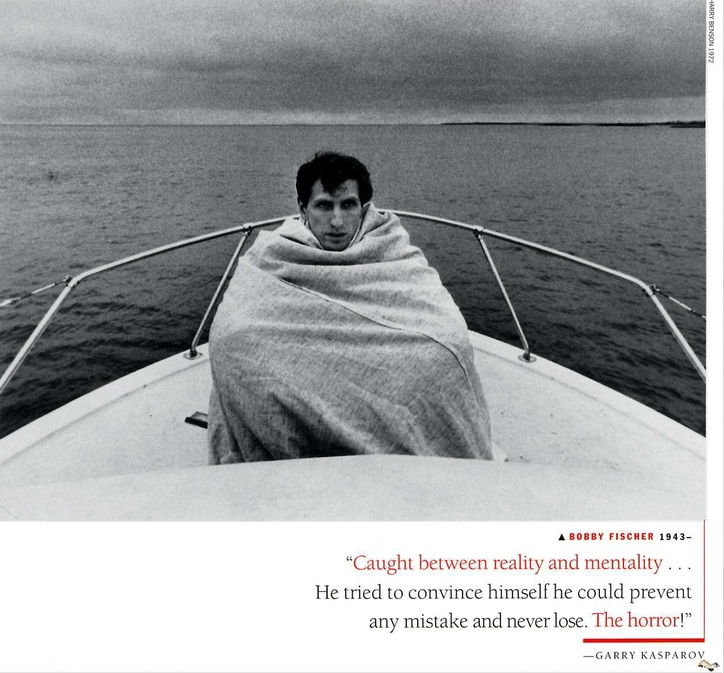

E noi ora sappiamo che cosa è accaduto a Salinger, e sappiamo che è una tragedia. Il suo libro ha ispirato alcuni assassini – l’uomo che ha ucciso John Lennon e l’uomo che ha tentato di uccidere Ronald Reagan. Il libro ha una qualche connessione con la tenebra nella mente delle persone, e questo è veramente importante. È un grande libro ma, allo stesso tempo, Salinger era inchiodato in quel sistema a circuito chiuso. Salinger è in un sistema aperto in quanto scrittore, ma penso che il suo libro sia ambivalente tra un sistema e l’altro. Credo che questa sia una delle ragioni della sua forza.

I’ve been translating “The catcher in the rye”. Most people think that book is about a child against society, but It’s not so simple. The book is really about the disease of the mind. Salinger was writing about spiritual damage. And now we know what has happened to Salinger, and it’s a tragedy.

His boos has inspired some assassins – the man who killed John Lennon, and the man who tried to kill Ronald Regan. It has some connection to the darkness in people’s minds, and that is very important. It’s a great book, but at same time, Salinger was close to that closed-circuit system in himself. He’s in the open system as a writer, but I think his book is ambivalent about the two systems. I think that’s one of the reasons It’s so powerful.

Rossana Campo

callmesmiler.files.wordpress.com

Titolo

©M. Fitzgerald

©M.S. Corley

Titolo

DVD/EXTRA LIBRO

IN PRINCIPIO FU J.D. SALINGER

di Giacomo Mondadori

Intervista a Rossana Campo, scrittrice purosangue e favolosa dialoghista. Nei suoi libri nulla è scontato o costruito. Oltre ai suoi ‘classici’ romanzi, ne ha scritto uno davvero potente, «Più forte di me», che ti resta dentro.

Rossana, raccontaci la tua prima volta con Salinger.

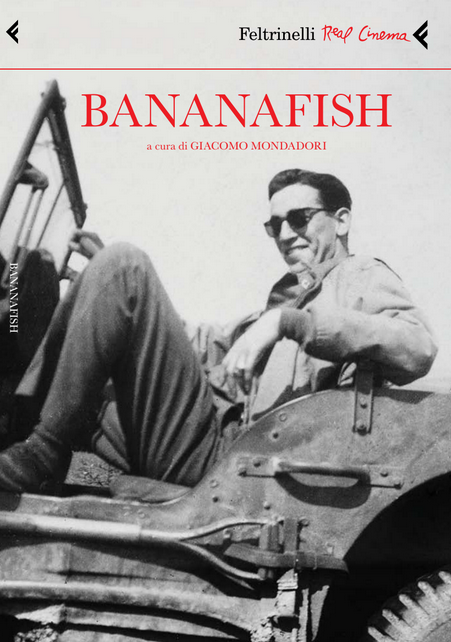

Adesso, in occasione di quest’intervista, ho riletto tutto Il giovane Holden. Ho letto la nuova traduzione di Matteo Colombo e ho ridato un’occhiata al testo in inglese, che però avevo letto molto tempo dopo la prima versione italiana, quella di Adriana Motti.

Poi mi sono ricordata di com’è andata la prima volta. Avevo iniziato a leggerlo e mi era piaciuto moltissimo da subito – la cosa che più mi interessava saltava immediatamente agli occhi, anche nella traduzione: era un certo tipo di lingua. Mi piacevano le ripetizioni, queste frasi che continuano a girare e a ritornare. In quel periodo stavo leggendo Gertrude Stein e anche se a prima vista possono sembrare due scrittori molto diversi, io trovavo dei ritmi che me li facevano sentire in qualche modo affini.

Nel Giovane Holden si sente subito che è una lingua non letteraria, non polverosa, o accademica. Non è il bello stile, la paginetta ben scritta. È una lingua forte, che aderisce subito al punto di vista e al mondo di chi sta parlando. C’è questo ragazzo, un adolescente disadattato, che ci sta parlando da un posto che alla fine si intuisce essere una specie di manicomio. È subito la lingua del perdente, lui che si annuncia come uno che ha avuto uno schifo d’infanzia e che ci racconta di quando si è messo a guardare dall’alto di una collinetta i suoi compagni del college che stavano giocando una partita di football per vedere se riusciva a provare un senso di addio. Lo hanno sbattuto fuori perché ha dimenticato tutta l’attrezzatura della squadra di scherma sulla metropolitana, e per altre cose, probabilmente. Ecco, c’è immediatamente questa cosa stupenda per me, come lettrice e come scrittrice. Abbiamo conosciuto subito l’eroe, anzi l’antieroe del libro, è un ragazzo sbandato, che guarda gli altri da un punto di vista completamente déplacé. Si sente subito che è fuori posto, che è spiazzato, incongruo rispetto agli altri, ai coetanei, alla società americana supercompetitiva, a tutto quanto. E per descriverlo c’è questa lingua formidabile, non è come in altri scrittori, dove un ragazzino viene fatto parlare con un linguaggio pulito, da adulto. Questo mi aveva folgorato. Ma non so come mai, ero rimasta sui primi due tre capitoli per un po’ di tempo. Non ero andata più avanti.

Perché?

Non so, forse era stato uno choc. Credo che questo tipo di stupore, di ammirazione totale, l’ho avuto per pochi altri scrittori: Gertrude Stein, Beckett, Céline. Mentre li leggi ti dici: porca miseria, come scrivono! Così sono rimasta ferma a questi primi tre capitoli per diversi mesi, poi ci sono tornata sopra e non l’ho più mollato. Essendo di carattere un po’ ossessivo, l’ho letto tutto, poi l’ho riletto altre tre, quattro, cinque volte. Mentre stavo scrivendo il mio primo libro, In principio erano le mutande, mi portavo in giro la mia copia, tra Genova e l’Emilia, e quel ritmo, quel modo direi percussivo, martellante, di costruire le frasi si è mescolato alle mie storie, quelle che stavo raccontando. Avevo fatto anche un viaggio da sola in Spagna, a Cadaqués, portandomelo dietro con un altro paio di libri, e lì ho iniziato proprio a studiarmelo.

Del libro mi colpivano poi altre cose a livello di contenuti, il fatto che Salinger attacchi sempre il mondo degli ipocriti, che è il mondo degli adulti, dei borghesi, dei ricchi, delle ragazze bene, e poi queste parole che ritornano continuamente, con poche varianti, la tristezza, la depressione, Holden Caufield dice continuamente: se c’è una cosa che mi dà tristezza…, se c’è una cosa che mi deprime…

Ma la sua tristezza non è qualcosa che ti butta giù, il libro non è una lettura deprimente, dato che Salinger costruisce il suo racconto con un ritmo e una lingua talmente vitali che alla fine le sue pagine hanno una grande carica, un’incredibile energia che ti fa rimanere inchiodato a questo racconto dell’universo un po’ paranoico, matto e disperato di questo ragazzo. È qualcosa che solo i grandi scrittori riescono a fare, prendi Céline, che scriveva cose terribili con questo stile rutilante…

Che effetto ti ha fatto rileggere Salinger dopo tanti anni? Al telefono mi hai detto che te lo eri un po’ dimenticato e che quando ti chiedono a quali autori ti ispiri, in genere non lo nomini.

È vero. Lui fa parte di quegli scrittori che sono diventati come dei santini, e così hai pudore a nominarli, sembra piuttosto banale inserirli nel tuo pedigree.

Mi sono anche riletta i racconti e li ho trovati strepitosi. Adesso, anche se ho quasi trent’anni in più di libri letti e scritti, continuo a rimanere ugualmente a bocca aperta per la forza di questi dialoghi. Questi livelli, nella letteratura americana, secondo me li hanno raggiunti Hemingway e Faulkner e pochi altri. Prendi il racconto Un giorno ideale per i pescibanana…

… il racconto perfetto.

È incredibile. Con questa spezzettatura continua del dialogo – c’è tutto il primo pezzo con il dialogo tra madre e figlia, dove non c’è una frase conclusa. Rispetto a questa potenza di scrittura, pensa a quanto si è appiattito il panorama letterario in questi ultimi venti anni, a quanto l’industria letteraria ha perso di qualità con tutti questi dialoghetti da sceneggiature televisive, completamente fasulli, piatti, che veicolano solo informazioni per il lettore. Non siamo quasi più abituati a questi dialoghi. Che poi nel caso di Salinger il dialogo è lavoratissimo, super cesellato. Queste frasi smozzicate, con le parole non finite, una frase che si accavalla a quella successiva e dà un’idea di immediatezza totale facendo sembrare spontaneo qualcosa che nasconde un grande lavoro. Adesso sappiamo anche quanto Salinger lavorasse ossessivamente i suoi testi, quindi la forza dello stile, questo senso di apparente immediatezza, di apparente parlato, rivela una sapienza letteraria acutissima, frutto di un lavoro scrupoloso. Perché le frasi non ti vengono così… anche se sei Salinger. Gli scrittori come Salinger sono gli ‘eroi’ letterari a cui ritornare per non morire di questi racconti banali che ci sono in giro. Se leggi alcune cose che sono in circolazione oggi senza sapere a chi appartengono vedi frasi tutte uguali, che potrebbero essere attribuite a una donna, o a un uomo, a un giovane, a un vecchio, potrebbero essere una traduzione dall’inglese oppure no. Non cambierebbe nulla.

Come hai trovato la nuova traduzione di Matteo Colombo del “Giovane Holden” rispetto a quella storica, che tutti noi abbiamo letto?

La cosa buona, come prima impressione, è che Colombo l’abbia reso più italiano. È più una lingua italiana quella che si legge. Mentre la prima era un italiano modellato sull’americano – si sentiva proprio il calco dall’americano –, Colombo ha cambiato i tempi verbali – è stato abolito quasi del tutto il passato remoto. Ha usato il passato prossimo e l’imperfetto, che poi sono i tempi che noi italiani usiamo parlando, ma anche scrivendo ormai. Anche se in realtà molti scrittori sono sempre su ‘egli disse’…

Tu non hai mai scritto un libro al passato remoto.

Mi sembra una forzatura: la letteratura, dal mio punto di vista, oltre che liberare la mente, ha il compito di liberare anche la grammatica e la sintassi. Comunque nei buoni autori c’è sempre questo aumento della vitalità, un aumento della gioia… io credo che sia bello leggere per aumentare la propria gioia di vivere. E con questo non sto dicendo che desidero leggere storielle edificanti, tutt’altro. Sto parlando della capacità che alcuni scrittori hanno di raccontare con esattezza e precisione alcuni momenti della vita, nei suoi alti e nei suoi bassi. Salinger riesce a essere anche bello ‘peso’, però secondo me la forza della lingua riscatta qualunque tipo di storia che racconta.

Hai visto il documentario? Quali sono le cose che non conoscevi e gli elementi che ti hanno stupita, pur conoscendo la vita di Salinger?

Di Salinger, come tutti quelli che lo hanno letto e amato, sapevo che si era ritirato, che c’erano due o tre sue foto che circolavano e basta. Anche se poi a me non è che interessi più di tanto sapere della vita degli scrittori. Perché nei libri abbiamo qualcosa che è più della loro biografia, o dell’aneddotica. È l’essenza del loro essere, qualcosa che sta alle radici della loro storia, del loro modo di pensare il mondo.

Anche perché spesso le vite degli scrittori sono delle enormi delusioni.

Sì, ma alla fine chi se ne frega. Non sapevo tutta una serie di particolari che hanno raccontato nel documentario, però non sono rimasta stupita. Immaginando Holden Caufield che diventa vecchio, probabilmente avrebbe vissuto quel tipo di vita, no? Come tanti artisti, anzi come tanta gente, anche Salinger probabilmente ha seminato un po’ di infelicità attorno a lui, nelle sue mogli, nei figli. Io non ho letto il libro della figlia, perché non mi interessano molto le vite degli scrittori. Ci sono delle cose belle nel film. All’inizio, ad esempio, ci sono questi pazzi che si presentano a casa sua per chiedergli aiuto perché hanno problemi sentimentali, sociali. E mi è venuto in mente che è Holden che nel libro dice che quando leggi un buon libro ti viene voglia di telefonare allo scrittore, di diventare suo amico per chiedergli qualcosa eccetera. Tutto sommato, lui aveva questa forza vitale di voler fare le cose, mezzo romantico, mezzo autolesionista. Per esempio rispetto alla guerra. Si arruola e va a finire proprio in uno dei battaglioni d’assalto e combatte per 250 giorni! È uno dei soldati americani che entrano per primi ad Auschwitz. Poi, avendo questa sensibilità scorticata, forse c’è anche una grande paura nel contatto con gli altri, ai quali ogni tanto però si apre. Lui ogni tanto esce allo scoperto, dice qualcosa. Spesso diceva: «Cosa volete da me? Ho scritto questo libro, non sono un messia». Il fatto che non volesse più pubblicare va in questa direzione.

Decidere di non pubblicare più e continuare a scrivere per tutta la vita è sbalorditivo.

Beh, forse per noi è incredibile, ma pensa a una persona con la sua storia – un uomo fragile, provato, che si è fatto pure un po’ di manicomio – che scrive un libro che vende 60 milioni di copie, solo in America, e ogni tanto c’è qualche pazzo o qualche assassino che viene trovato con una copia del Giovane Holden, che dice che stava leggendo questo libro che lo ha ispirato! Bisognerebbe vivere quelle cose per capire davvero. Credo che se non sei paranoico del tutto lo diventi, e se lo sei già da parecchio tempo, rischi. Questa è un po’ la psicologia degli scrittori: hanno dei lati psicotici, pazzoidi, però essendo artisti, hanno anche un tipo di intelligenza che funziona bene per certe cose. Quindi credo che dal suo punto di vista sia stata una scelta giusta. A un certo punto, nel momento in cui hai raggiunto il massimo, quando hai scritto uno dei capisaldi del Novecento non solo americano, forse succede che non hai più voglia di confrontarti con quello che possono dire gli altri. Anzi, per continuare a scrivere devi trovare delle ragioni tue, interne, e forse devi uscire dal circolo letterario, dei giornali, delle recensioni, dei lettori, da tutto. Quindi lo approvo e forse lo farei anch’io in quelle condizioni…

Che cosa ti aspetti delle nuove opere di Salinger?

Mi intriga tantissimo il racconto della guerra perché lì ci sono delle cose che lui ha vissuto e che non ha mai raccontato. Me lo immagino una specie di Fenoglio americano, con dei racconti di soldati e di battaglie. Poi mi incuriosisce la storia con la donna tedesca. Lui, per metà ebreo, sposa questa presunta nazista, la porta in America insieme alla suocera e dopo un mese divorzia. Non si sa cosa abbia fatto questa donna in America. Pensando a lui, al suo stile, alla sua visione delle cose, pensa cosa può raccontare di questo matrimonio!

Mi piace anche il fatto che tornino i personaggi e la famiglia Glass. Ecco, io amo moltissimo quando negli scrittori ritornano i personaggi. Per esempio, quando in Philip Roth ritrovi Zuckerman, o una delle sue varie mogli pazze, per me è un gran godimento. Purtroppo molti scrittori lasciano questa cosa agli scrittori di genere. Ritrovare i personaggi di Salinger è come rivedere vecchi amici. Dev’essere stupendo scoprire cosa è successo, come stanno, e soprattutto come è cambiata la scrittura di Salinger. Essendo uno scrittore vero, che non scriveva per finire nella classifica dei bestseller, credo che le sue fissazioni e i suoi tic linguistici ci siano sempre, ma con venti, trenta, cinquant’anni di più di cose vissute, lette, pensate e scritte. Quindi credo che mi aspetto moltissimo. A un certo punto girava la notizia che questi racconti inediti qualcuno li avesse letti e trovati molto deprimenti. Chi se ne importa! Probabilmente non avrà più l’energia dei suoi trent’anni, ma io li leggerò tutti. Come succede per esempio con Philip Roth, anche lui ha deciso di smettere di scrivere, ma a ottant’anni, e sicuramente nei suoi ultimi libri troviamo dei momenti di cupezza, di disperazione legati alla vecchiaia, però è sempre Roth, rimane sempre lui e io sono felice di leggerlo. Secondo me, le diverse opere dei grandi scrittori a un certo punto è come se diventassero un solo libro, un unico meraviglioso romanzo.

17 Mag 2014

Per altri occhi

il FILM

Per altri occhi

regia di SILVIO SOLDINI e GIORGIO GARINI

Per altri occhi – Avventure quotidiane di un manipolo di ciechi è la storia di ciechi straordinari che non hanno paura del buio e vivono trovando dentro di sé la capacità di vedere il mondo con umorismo e autoironia, la prova di sensibilità di un regista, Silvio Soldini, che da sempre affida alla forza dello sguardo la possibilità di infrangere col sorriso sulle labbra la parete opaca di una cecità che spesso viene dal cuore e non dagli occhi. Perché tante volte, troppe, si perde la vista fermandosi alle apparenze.

.

«La cosa che viene fuori più di tutte, è che questo film porta allo stupore. Lo stesso che abbiamo vissuto noi facendolo. Mentre giravamo, ci siamo stupiti di quello che trovavamo e che si svolgeva davanti ai nostri occhi.»

Silvio Soldini

il LIBRO

Rinascimenti a cura di Giacomo Mondadori

Storie di uomini e donne che hanno reagito in modo straordinario a una malattia o a un trauma che ha stravolto la loro vita. Ritratti di sportivi e artisti che sono riusciti a rinascere, in modo anche sorprendente. Con la volontà, il coraggio e l’incoscienza delle imprese impossibili.

Il libro contiene le interviste di Giacomo Mondadori ai registi Silvio Soldini e Giorgio Garini, Annalisa Minetti e al Coro Manos Blancas del Friuli; contributi e articoli di Annarita Briganti (Amurri, la forza di un disabile), Andy Holzer (Seven summits), Barbara Garlaschelli (Rinascere), Riccardo Nuziale (Si ritira Esther Vergeer, Miss Imbattibilità), Stefano Bortolussi (Storia combattuta di un’empatia), Dario Pelizzari (Alex Zanardi d’oro. Ritratto di un uomo dalle molte vite che non ha mai smesiso di sognare in grande) e Elisabetta Bucciarelli (Paura del buio).

In copertina: scultura di Felice Tagliaferri, uno dei protagonisti defl film

extra/libro

Storia combattuta di un’empatia

di Stefano Bortolussi

I presupposti c’erano tutti.

Prendiamo un individuo – chiamiamolo, per amore di verità, Stefano – dotato di una memoria visiva, o se preferiamo di un “senso visivo”, che fa acqua da più parti (gli aneddoti sarebbero molti, ma limitiamoci a citare la tendenza a puntare regolarmente dalla parte sbagliata del parcheggio, la parte in cui l’automobile da lui stesso lasciata qualche ora prima non può realisticamente trovarsi, o il divieto di scattare fotografie imposto da parenti e amici intimi che desiderino conservare un’immagine decente di sé, o ancora le croniche difficoltà a esercitare la professione che si è ritagliato – quella di traduttore letterario – ogni volta che nell’originale l’autore si abbandona a una descrizione paesaggistica che vada appena al di là dei dati più semplici e banali).

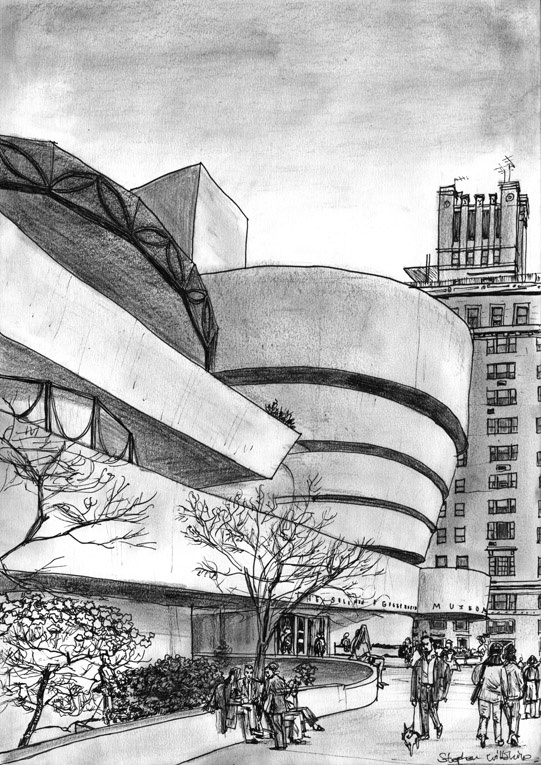

Ora prendiamo un altro individuo – chiamiamolo, per amore di verità ma anche di simmetria, Stephen – dotato di una memoria visiva prodigiosa, in grado di osservare una scena per pochi istanti e poi disegnarla, anche a distanza di tempo, nei suoi più intimi dettagli, cogliendone sul foglio ogni piccola prospettiva, ogni sorpresa e devianza, ogni curva e angolo, spesso addirittura aggiungendovi qualcosa di suo.

Facciamoli conoscere – pur se, visto che di carta parliamo, soltanto sulla carta – e ritiriamoci di un passo per osservare la piccola conflagrazione risultante, la scintilla di una fascinazione che (e siamo ancora, idealmente, sulla carta) non poteva che essere scritta.

Non conoscevo Stephen Wiltshire.

Non sapevo che, malgrado una grave forma di autismo, fosse un artista famoso, che avesse addirittura una sua galleria permanente nella Royal Opera Arcade di Londra, né che, per restare nella sua natia Inghilterra, sia stato insignito dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi al mondo dell’arte.

Ignoravo che il Gran Saggio Oliver Sacks (che per la mia deficitaria memoria visiva non potrà che avere sempre il volto irsuto del Bill Murray nei Tenenbaum di Wes Anderson) gli avesse dedicato un intero saggio nel suo Un antropologo su Marte.

Ero ignaro della sua vicenda umana e artistica, della sua malattia, del fatto che sia nato nel 1974, l’anno di Starless and Bible Black dei King Crimson, e che (forse, chissà, proprio per questa piccola, aleatoria coincidenza) sia dotato di un orecchio assoluto che gli consente di esprimersi musicalmente in modo straordinariamente efficace e di superare, nel breve spazio della sua “esibizione”, quelle gabbie comportamentali, quei tic, quelle posture di fuga dal mondo che altrimenti lo accompagnano tenaci, e di abbandonarle in modo così assoluto e totale da spingere un acuto osservatore come il professor Sacks a segnare sul proprio taccuino, in maiuscolo, le parole “AUTISMO SCOMPARE”.

Ero all’oscuro della sua capacità di salire su un elicottero, sorvolare una città per venti minuti, scendere dalla libellula meccanica, entrare in uno studio, sistemarsi davanti a un’enorme tela concava lunga dieci metri e cominciare a disegnare la città appena vista, finendo soltanto dopo averne tracciato ogni singolo, minuto dettaglio.

Ma soprattutto, non potevo sapere che la sua parabola, quella della tela ricurva ma soprattutto quella della sua esperienza di vita, potesse toccarmi così da vicino e nel profondo, trasformandosi dal bruco del semplice interesse alla rara, variegata, delicatissima farfalla dell’empatia.

Stephen Wiltshire, in quanto malato di autismo, è in qualche modo prigioniero della propria mente, dei meccanismi e dei rituali ossessivi in cui le sue sinapsi lo costringono in una sorta di continuo ed eterno corto-circuito cerebrale.

La mia prima, narcisistica tentazione, lo ammetto, è stata quella di tracciare un irriguardoso parallelo fra tale condizione e quella di chi scrive: non siamo, mi sono chiesto, tutti noi che apponiamo parole su fogli bianchi, elettronici e non, vagamente “autistici” nei nostri processi mentali, costretti dai circuiti più o meno funzionanti della nostra immaginazione a girare sempre intorno a noi stessi e (quando ci riusciamo) al mondo come noi lo vediamo, lo pensiamo, lo riproduciamo?

Subito ho provato un moto di vergogna. Tipico, mi sono detto: paragonare una condizione tanto drammatica, emblematica proprio di una dolorosa assenza di comunicazione, alle risibili “sofferenze” di un ego forse lacerato e problematico, ma in ultima istanza completo e, come dire?, pieno. (Forse troppo pieno, è giunta puntuale la battuta del mio personale grillo parlante.)

Ma a quel punto è scattato qualcosa, un automatismo difensivo di quelli che il mio povero Milan sembra avere completamente dimenticato; e dal mio archivio mentale è sorto il quadro, o meglio il percorso, di un’esperienza sì vissuta – l’uso del participio passato è un voluto esorcismo – ma per forza di cose mai conclusa, come (per restare in ambito calcistico) una finale di andata vinta di misura ai tempi supplementari senza però conoscere la data, e men che meno l’esito, di quella di ritorno.

Sto parlando di una partita a me ben nota, quella contro la sindrome ossessivo-compulsiva. Un’altra forma, molto meno grave e soprattutto molto meno definitiva, di prigione mentale. Quella che, in forme, gradazioni e modi diversi, può condizionare un’esistenza altrimenti “normale”, costringendoti a dedicare secondi, minuti, ore, giorni a rituali e ripetizioni di formule e gesti, sottraendoli a quella che comunemente chiamiamo vita.

Sfida vinta, dicevo; ma per definizione, appartenendo alla sfera psicologica e mentale, fluida, equilibrata (curiosa scelta linguistica, lo ammetto) e infingarda come poche. Eppure, in ultima analisi, preziosa: non fosse altro che per il guizzo di empatia e sì, comunicazione, che mi ha concesso, a distanza di anni ed esperienze, con quel drammatico, esaltante miscuglio di enigma e portento che risponde al nome di Stephen Wiltshire.

Un uomo il cui straordinario talento, originato in modo crudelmente paradossale dalla malattia stessa e aiutato a svilupparsi da coloro che in lui hanno creduto fin da quando era bambino, gli ha consentito in qualche modo di rinascere al mondo e osservarlo con quella che Sacks – ancora lui, e per me ancora e sempre con le fattezze di Bill Murray – definisce “una visione meravigliosamente diretta e non concettualizzata”.

Un uomo che sembra appartenere all’universo magico ed esemplare del Grande Romanzo: ingenuo, innocente, segnato dal destino come Lord Jim (e più ancora di Jim “uno di noi”, che Conrad mi perdoni), lanciato in uno strenuo, esemplare e in molti sensi eroico percorso di hemingwayana grace under pressure.

gallery

“Sorridi al dolore, così lo disarmi”

Intervista ad Annalisa Minetti

di Giacomo Mondadori

Annalisa, facendo ricerche sulla tua vita, si ha la sensazione di trovarsi davanti a una persona vulcanica: sei cantante, atleta, hai fatto l’attrice, l’insegnante di spinning e step, per qualche mese la politica e ultimamente anche la scrittrice. Insomma: non ti sei fatta mancare nulla.

Faccio tutto quello che mi appassiona. Del resto ho sempre la volontà di fare ciò che credo sia di sostegno a messaggi importanti. Attraverso la mia persona e la mia esperienza cerco di trovare sempre un canale diverso per poter dimostrare che tutto è possibile.

Partiamo dagli anni in cui ti venne diagnosticata la malattia, che in pochi anni ti avrebbe portato alla cecità. Quale fu la tua reazione?

Allora… ti stupirò, perché la verità è che quando me l’hanno diagnosticata era il periodo della maturità. Avevo bisogno di avere una diagnosi che mi concedesse un sostegno durante l’esame, perché da molto tempo chiedevo con grande umiltà ai miei insegnanti di potermi aiutare. Loro lo facevano con grande disinvoltura, ma la verità è che di fondo avevo bisogno di questo sostegno e per ottenerlo mi serviva una diagnosi.

Sono andata a fare questa visita al Centro Diagnostico Italiano – avevo praticamente diciotto anni – e lì mi hanno diagnosticato questa retinite pigmentata con degenerazione maculare in un modo anche abbastanza buffo, se vuoi, perché il dottore comincia a farmi domande assurde, tipo: “Signora Minetti, ma lei le stelle le ha mai viste?”. E io ricordavo di tutte le volte in cui fingevo di vederle. Nelle notti di san Lorenzo dicevo sempre: “Ragazzi guardate la stella cadente!”. E loro: “Ma dov’è?”. E io: “Era cadente, ragazzi, non l’avete vista!”.

Non era vero niente, era solo per sentirmi in qualche modo come gli altri. E invece era un errore fatale, perché questo non mi concedeva la libertà di raccontare quello che realmente provavo. Fingevo di vedere e non vedevo. Ero già ipovedente ed ebbi la necessità di andare da questo medico e sentire la sentenza, che era appunto la cecità, che sarebbe sopraggiunta da li a poco e che mi ha fatto sorridere, perché quando me l’ha detto ho provato un senso di libertà. Quando mi ha detto che sarei diventata cieca, che avevo una malattia reale e che non era una bugia, una finzione o un qualcosa… mi sono sentita sollevata, perché attraverso quella diagnosi potevo dire: “Bene, adesso ho bisogno di voi”.

Fino ad allora fingevo di stare bene, quindi non potevo chiedere aiuto; mentre da quel momento avrei potuto chiedere aiuto e questo era fondamentale per me, mi ha dato una sensazione di libertà e gli sorrisi quando me lo disse. Al che lui mi ha guardato e mi ha detto: “Forse non ha capito bene: lei diventerà cieca”. E io gli ho risposto: “Io diventerò cieca, ma non sarò più sola”.

In un momento così delicato, la tua famiglia ti è stata vicino?

Mio papà, mia mamma e i miei fratelli mi hanno insegnato la cultura del sorriso. Mio papà, in particolar modo, una volta mi ha detto: “Figlia mia, se tu sorridi al dolore, è l’unico modo che hai di disarmarlo”. Vedere mio padre piangere… quello è stato dilaniante, per l’amore che provavo per lui, che pregava che fosse lui a diventare cieco e non io. Lì mi ha fatto capire che avevo mancato di rispetto al suo amore e che avevo l’opportunità che tutti hanno. Che era quella di vivere, quella non mi era stata tolta. Quindi potevo giocarmi le mie carte, come se le giocano tutti, ma in maniera diversa.

Tu hai giocato e hai vinto subito, a Sanremo.

Tutto parte ancor prima, quando arriva l’opportunità di partecipare a Miss Italia. Proprio lì ho capito che non dovevo tirarmi indietro, come pensavo fosse più giusto fare, e che dovevo giocarmela come tutte le altre, quella carta. Potevo sognare anch’io di diventare una miss, anche se a occhi chiusi. È stato bellissimo sfilare utilizzando lo stesso metodo che utilizzavo per sciare, quindi radiocomandata, e avere la possibilità di vivere il sogno di diventare una reginetta della bellezza.

Tornando a Sanremo, lo scrittore Aldo Busi ti criticò pesantemente.

Sì, Busi disse che…

… che avevi trasformato una disgrazia in una miniera d’oro.

Lì mi colpì moltissimo, perché erano già alcuni anni che ero non vedente e gli dissi: “Scusi, ma perché aspettare cosi tanto? Canto da quando avevo quindici anni, ho perso la vista a diciotto, perché aspettare di compierne ventuno?”.

In questi anni com’è stato il tuo rapporto con la fede?

Sostanziale: l’aspetto spirituale è sempre stato molto forte nella mia vita. Il rapporto che ho con la fede, e quindi con Dio, è stato di grandissimo aiuto. Io credo sempre e sono convinta che nella vita le cose non accadano per caso e che hai sempre e comunque la sensazione che le cose succedono a te e non agli altri perché Dio vuole che sia così.

Una volta, mi ricordo, dissi piangendo a mio padre: “Perché proprio a me?”. E lui mi rispose: “Perché non a te?”. Lì ho capito, in effetti, che succedeva a me perché probabilmente avevo una forza differente dagli altri. Con quella stessa energia ovviamente ho dato alla mia vita tutti i colori che in qualche modo pensavo, di cui la gente pensava non potessi godere più. È diventato quell’arcobaleno che gli altri pensavano io non potessi più vedere.

Tu, grazie a questa forza, hai fatto qualcosa di clamoroso: hai deciso di diventare un’atleta e di correre il mezzofondo. Nel 2012 hai vinto la medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per non vedenti.

Dico una cosa: nella mia carriera sportiva, che è molto breve, io sono ancora una neofita. Io ho iniziato quattro anni fa e in due anni ho preparato una paralimpiade dal nulla. La gente mi diceva: “Non puoi sognare di diventare un’atleta a trentaquattro anni!”. Io rispondevo: “Non lo sogno, io so che lo diventerò, perché Dio vuole che sia cosi”. È successo tutto un insieme di cose, che non sono state casuali.

Una notte feci un sogno, due anni e mezzo prima delle Olimpiadi. Andai di corsa da una mia amica che doveva farmi un tatuaggio, ma non sapevo esattamente che tatuaggio fare. La mia amica mi accolse in casa e mi disse: “Ho fatto un sogno. Sia io che mio marito”. Suo marito è una persona molta profonda. “Abbiamo sognato il volto di Gesù e pensavo di fare qualcosa che avesse a che fare con lui”. Io gli ho detto di aver sognato che correvo e che avevo un tatuaggio e non riuscivo a identificare esattamente che cosa fosse, ma mi sembrava un rosario. Al che quella sera mi guardò e mi disse: “Ok, quello sarà il tuo tatuaggio”.

Da quando mi ha fatto quel rosario sul piede io ho cominciato a correre. Mi sono successe delle cose incredibili legate alla corsa, persone che volevano che corressi con loro. Io non avevo mai corso in vita mia, ero sempre solo andata in palestra, ho fatto tanto spinning, tanto step, tutto quello che normalmente la palestra propone. E invece ho cominciato a correre non per caso, e non per caso ho scoperto che esisteva un cordino che mi permetteva di essere autonoma sotto l’aspetto della corsa. Quanto alle paralimpiadi, ho detto: “Va bene, sono sicura che io quel giorno ci sarò”.

A volte la pista mi sembrava fosse in salita per quanto tutto era più duro. Succedeva di tutto, tipo che il giorno prima della gara dovevo fare concerti a cui non potevo rinunciare, se no avrei dovuto pagare le penali. Era tutto difficile e ogni volta che vedevo una difficoltà, mi dicevo: “È perché vinco, è perché domani vinco”. Allora andavo e vincevo. Non ho mai perso una gara e questo mi sembrava sempre assurdo. Dicevo: non è possibile che io non perda mai una gara e faccia record su record cosi velocemente: è impossibile! O sono un talento o, comunque, ho chi mi promuove dall’alto. L’ho sempre voluta vedere cosi.

Mi racconti un aneddoto sulla tua partecipazione ai giochi paralimpici?

Avevo nel borsello delle scarpe chiodate, che sono l’unica cosa che puoi portare in pista. Ti danno un cesto, all’entrata c’è un tunnel che collega il campo di allenamento al campo dello stadio olimpico e quando siamo entrate nello stadio, alla fine di quel tunnel tu lasci la tuta e rimani nel completino da corsa, metti le chiodate e lasci lì le tue scarpe, ovviamente controllando il tuo borsello della Nazionale.

Nel mio borsello c’erano rosari, tutti i tipi di madonne, statuette, c’erano tutte le cose che i preti nell’arco di quella preparazione durata due anni mi avevano donato, dicendomi: “Vedrai, vincerai”. Ogni volta che me lo dicevano, io prendevo quelle statuette, quelle immaginette e quei rosari, li mettevo nella borsa delle chiodate e li lasciavo lì. Così mi sentivo più protetta. C’era una rosario, in particolare, di Maria Teresa di Calcutta, fatto con le noci di ulivo. Lo mettevo prima delle grandi gare e quello è sempre stato il mio amuleto.

Mi hanno detto che non potevo portarlo in pista, io ho guardato il giudice e gli ho detto: “Ti prego, se non entra lui, se non entra quel borsello con tutti i santini, non posso entrare nemmeno io. Non correrò con due gambe, ma correrò con le ginocchia”. Lui mi ha guardato e mi ha fatto un “in bocca al lupo”. Io gli ho detto “Amen”, ho preso i rosari e sono entrata in pista. Sapevo di non vincere l’oro, perché c’erano due ipovedenti che gareggiavano praticamente da sole. La verità è che il messaggio che volevo sostenere (e che secondo me voleva sostenere Dio) era questo: se sono qui, allora tutto è possibile.

Adesso quanto ti alleni?

Mi alleno tutti i giorni. Sotto la neve, la pioggia: non c’è niente che in qualche modo avvilisce la forza del mio coach. A volte mi alleno anche due volte al giorno, normalmente succede il mercoledì, perché la mattina faccio tutto l’allenamento di forza in palestra e alla sera mi buttano in piscina. Lo faccio per aumentare la mia capacita aerobica e cardiovascolare. Mi fanno lavorare tanto anche in piscina e sulla bicicletta e questo succede due volte a settimana, mentre tutto il resto solo una volta. Ogni dieci giorni ho un giornata di pausa.

Che tipo di rapporto si è instaurato con tuo figlio e quanto ti condiziona la cecità?

Allora ti faccio io una domanda: pensi che esista una madre al mondo che non veda suo figlio con gli occhi del cuore?

Touché.

Io credo di non avere avuto difficoltà con Fabio perché ero sicura che le mamme nei confronti dei figli hanno un’adrenalina tale, legata al sentimento, che è il sentimento più puro al mondo. Quello senza limiti, quello che vive di costanza, senza temere niente. È un sentimento senza paure. Quando non hai paure, ovviamente hai un coraggio che supera qualsiasi montagna, qualsiasi ostacolo, e io sentivo di non avere neanche una paura nei confronti di Fabio. Avevo un cuore che batteva stracolmo di amore per lui e quello avrebbe fatto la differenza. Sono convinta ed è così.

Mentre nella vita di tutti i giorni quali sono le tue difficoltà pratiche?

L’ignoranza della gente. Quelli che non hanno a che fare con la disabilità o che perlomeno la vedono semplicemente come tale. La gente si limita a vedere un disabile in quanto malato e non lo vede invece come una persona che potrebbe diventare, per assurdo, una persona specialmente abile, cioè diversamente abile da te.

Questo è un limite enorme, che è una costante tra la gente e un’educazione che noi non sappiamo dare, perché non c’è più la volontà di educare le persone a essere civili, a essere appassionate di vita, a essere sempre motivate nei confronti della vita stessa. Oggi c’è gente che vive, comunque, a occhi chiusi: io utilizzo il mio lavoro perché la gente possa essere motivata quanto me e appassionata quanto me a questo meraviglioso dono che Dio ci ha fatto, che si chiama vita.

Vorrei che riuscissi a dare un messaggio positivo alle persone che invece non hanno reagito come te e che si chiudono in casa.

Credo che, nella vita, la differenza la faccia la volontà di cambiare le cose, la volontà di sapere che se una situazione non può cambiare, puoi cambiare tu nei confronti di questa situazione e che non c’è mai un bicchiere mezzo vuoto, è sempre mezzo pieno.

Perciò, quando hai questa volontà e ti impegni a far sì che questo diventi il tuo punto di vista nei confronti della vita, allora la vita non ti deluderà mai, perché ci sarà sempre una possibilità. Tutti hanno una possibilità. La vita dipende da te, da nessun altro, e quando la gente capirà che la nostra vita dipende totalmente dalla nostra volontà, allora avremo un paese di gente felice.

17 Mag 2014

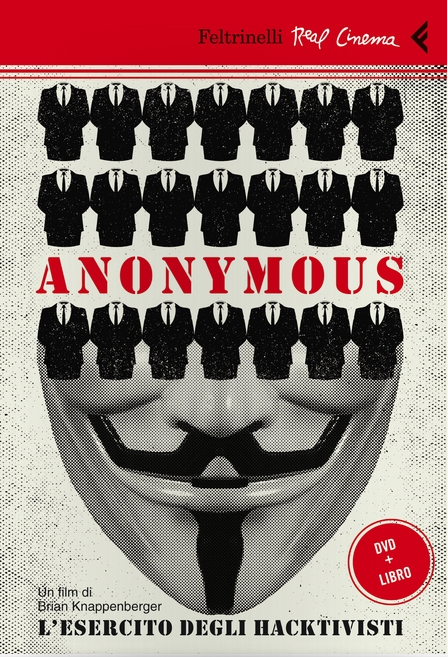

Anonymous

il film

We Are Legion: The Story of the Hacktivists

di Brian Knappenberger

Il documentario ripercorre la storia degli Hacktivisti, movimento che fa della libertà di espressione il proprio marchio di fabbrica. Il gruppo, nato dai membri dell’rriverente community di 4chan, si afferma presto come movimento politico internazionale.

Una folla di migliaia di volti celati dalle maschere di Guy Fawkes, protagonista del film V per Vendetta, si unisce alla prima grande contestazione virtuale degli Hacktivisti nel mondo reale, quella contro Scientology. Seguono le proteste e i boicottaggi contro le censure di Internet in Australia e il supporto alle rivole della primavera araba e al sito Wikileaks.

il libro

We are Legion

a cura di Giacomo Mondadori

«Per entrare in Anonymous non ci sono domande da inoltrare, non ci sono selezioni e dunque non ci sono nemmeno esclusioni. Così diventa impossibile stabilire a priori chi sia chi, se un autentico idealista, un infiltrato o un agitatore», scrive la giornalista Antonella Beccaria.

Il libro contiene brani dello script del documentario e materiale fotografico.

«Anonymous è una cosa in evoluzione. È come una Fenice: a volte prende fuoco e brucia completamente; ma rinascerà dalle proprie ceneri. Rinascerà più forte.»

ANONYMOUS

manifesto hacker

Questa è una traduzione in italiano del celebre Hacker Manifesto. Tutte quelle esistenti contengono grossolani errori, perlopiù dovuti ad una carente comprensione della materia e del periodo, o in ogni caso sono poco fedeli al contenuto e allo spirito dell’originale. Mi auguro che questa mia traduzione non soffra degli stessi problemi. Sail strong.

— FiloSottile

Da: Phrack, Volume Uno, Issue 7, Phile 3 of 10

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Questo è stato scritto poco dopo il mio arresto…

\/\La Coscienza di un Hacker/\/

di

+++The Mentor+++

8 Gennaio 1986

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Ne hanno arrestato un altro oggi, è su tutti i giornali. “Teenager arrestato per crimine informatico”, “Hacker arrestato per essersi infiltrato in una banca”… Dannati ragazzini. Sono tutti uguali.

Ma voi, con la vostra psicologia da due soldi e il vostro tecno-cervello da anni ’50, avete mai guardato dietro agli occhi dell’hacker? Vi siete mai chiesti cosa lo stimola, che forze lo hanno formato, cosa può averlo forgiato? Io sono un hacker, entra nel mio mondo… Il mio è un mondo che comincia con la scuola… Sono più intelligente della maggior parte degli altri ragazzi, queste sciocchezze che ci insegnano mi annoiano…

Dannato ragazzino. Non si impegna. Sono tutti uguali. Sono alle medie o al liceo. Ho sentito i professori spiegare per la quindicesima volta come ridurre una frazione. L’ho capito. “No, Ms. Smith, non ho scritto il procedimento. L’ho fatto nella mia testa…” Dannato ragazzino. Probabilmente lo ha copiato. Sono tutti uguali.

Ho fatto una scoperta oggi. Ho trovato un computer. Aspetta un secondo, questo è figo. Fa quello che voglio che faccia. Se fa un errore, è perché io ho sbagliato. Non perché non gli piaccio… O perché si sente minacciato da me… O perché pensa che io sia una testa di cazzo… O perché non gli piace insegnare e non dovrebbe essere qui… Dannato ragazzino. Tutto quello che fa è giocare. Sono tutti uguali. E poi è successo… una porta si è aperta su un mondo… correndo per la linea telefonica come l’eroina nelle vene di un drogato, un impulso elettronico è stato inviato, un rifugio dall’incompetenza quotidiana è stato trovato… ho scoperto una board (N.d.T. forum).

“Questo… questo è il posto a cui appartengo…” Conosco tutti qui… anche se non li ho mai incontrati, non ho mai parlato con loro, potrei non avere mai più loro notizie… Io conosco tutti loro… Dannato ragazzino. Sta occupando di nuovo la line telefonica. Sono tutti uguali… Puoi scommetterci il culo che siamo tutti uguali… ci hanno imboccato omogenizzati a scuola quando bramavamo bistecca… i pezzetti di carne che avete lasciato passare erano pre-masticati e insapori. Siamo stati dominati da sadici, o ignorati da apatici. I pochi che avevano qualcosa da insegnarci hanno trovato in noi desiderosi allievi, ma quei pochi sono come goccie d’acqua nel deserto.

Questo è il nostro mondo adesso… il mondo dell’elettrone e dello switch, la bellezza della banda. Noi usiamo un servizio che esiste già senza pagare per qualcosa che sarebbe schifosamente economico se non fosse gestito da avidi ingordi, e ci chiamate criminali. Noi esploriamo… e ci chiamate criminali. Noi cerchiamo la conoscenza… e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza colore della pelle, senza nazionalità, senza pregiudizi religiosi… e ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, voi provocate guerre, voi uccidete, ingannate e mentite e cercate di farci credere che è per il nostro bene, eppure siamo noi i criminali.

Sì, sono un criminale. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è giudicare le persone per quello che dicono e pensano, non per il loro aspetto. Il mio crimine è stato surclassarvi, qualcosa per cui non mi perdonerete mai.

Io sono un hacker, e questo è il mio manifesto. Potrete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti… dopotutto, siamo tutti uguali.

+++The Mentor+++

17 Mag 2014

H.O.T. – Human Organ Traffic

il film

H.O.T. – Human Organ Traffic

regia di Roberto Orazi

Uno straordinario reportage che squarcia il velo di omertà e indifferenza sul traffico di organi umani in paesi come Brasile, Cina e Nepal.

Il documentario getta luce su un sistema globale composto non solo da trafficanti, ma anche da intermediari e medici compiacenti che chiudono gli occhi di fronte all’atrocità e creano le basi per un nuovo, sconvolgente “turismo chirurgico”.

il libro

Pezzi di ricambio a cura di Giacomo Mondadori

Oltre a considerazioni sul film del regista Roberto Orazi (La storia della povertà), del produttore Riccardo Neri (Filmare una leggenda metropolitana) e del critico Mario Sesti (L’effetto farfalla), il libro analizza e approfondisce la questione con alcune delle più autorevoli voci internazionali. Gli scritti, alcuni dei quali inediti, sono di Nancy Scheper-Hughes (Un segreto di dominio pubblico e Ogni dono nasconde un inganno), Toni Brandi (Le esecuzioni pubbliche di massa e il traffico di organi nella Cina del terzo millennio), Zhang Zhu (Prelevare entro quindici minuti), Alessandro Gilioli (Macelleria delle Indie), Iraji Fazel (L’Iran: i trapianti sono affare di stato), Alireza Bagheri (Un sistema etico di approvvigionamento degli organi), Nadey Hakim (Il commercio illegale di organi) e Ignazio Marino (Un atto di amore).

«Non è una leggenda metropolitana. La macelleria internazionale degli organi umani è una realtà concreta, prospera e diffusa.»

L’ESPRESSO

Year

2009

Genre

Documentary

Directed by

Roberto Orazi

Cast

Deepak Lama, Nancy Scheper Hughes, Paulo Ayrton Pavesi

Location

Brazil

Awards

Rome Film Festival – Best social documetary

libro/extra#2

La storia della povertà

di Roberto Orazi

Ero alla ricerca di un occasione importante per mettere alla prova le mie capacità di regista. Ed eccola che arriva! Un giovane produttore, Riccardo Neri, dopo aver visionato i miei lavori, mi propone di lavorare su una sua idea. Dopo alcuni incontri mi parla del progetto: Il traffico internazionale degli organi. Sinceramente, la prima reazione anche se nascosta, è stata di timore. Si, perché era un argomento di cui non ne sapevo quasi nulla, e data la vastità del tema non capivo da dove avrei potuto iniziare le mie ricerche. Ma nello stesso tempo ho percepito la potenzialità del film, la possibilità di posare il mio sguardo, su persone e luoghi poco conosciuti e poco raccontati.

Le prime informazioni su quella che sembrava essere una leggenda metropolitana, le ho raccolte ovviamente attraverso internet consultando gli innumerevoli articoli scritti da giornalisti ed esperti trapiantologi di tutto il mondo. Ma io dovevo trasformare parole, testimonianze e dati scientifici, in immagini. Pur viaggiando con la fantasia, nella mia testa non ero ancora riuscito a strutturare un idea unitaria del film. La scintilla, è stata una frase scritta sulla copertina di retro del libro di Alessandro Gilioli che diceva :“Prima di poter far diventare la povertà storia, dobbiamo considerare la storia della povertà”

Una frase, o meglio un concetto, che ti propone di considerare il tema della povertà da due punti di vista sostanzialmente differenti. Lì ho capito, che ero alla ricerca del punto di vista del film, il luogo di osservazione in cui posizionare i miei occhi e la telecamera. Ma cosa ne sapevo io della povertà nel mondo!! Come fare ad evitare una descrizione pietistica e scontata e al tempo stesso mantenere un livello stilistico interessante ?

Così continuando nelle mie riflessioni, mi ritrovo in aereo alla volta di Kathmandu, la prima tappa delle riprese. Gli scenari nepalesi mi colpirono immediatamente per la loro bellezza naturale unita alla bellezza della razza. L’eleganza della gestualità, soprattutto delle donne, i volti incredibilmente belli dei bambini che ti regalano sorrisi stupendi pur vivendo un’esistenza ai limiti della sopravvivenza. Queste considerazioni hanno influenzato da subito il mio lavoro.

A questo proposito un immagine è rimasta viva nei miei ricordi. Mi trovavo all’interno di una factory, una sorta di grande garage dove decine di nepalesi lavorano in condizioni di semi schiavitù ai telai per 16 ore al giorno, sei giorni alla settimana, percependo un salario di trenta dollari. Stavo riprendendo una giovane donna intenta nel suo lavoro, indossava un paio di occhiali da vista che le davano un’aria quasi intellettuale. D’un tratto un pianto di un neonato si mescola al rumore sordo dei telai. Non vedevo dove fosse il piccolo, ma un’istante dopo la donna si alza la maglietta e offre il seno al neonato, nel fare questo, mi guarda. Io, deglutisco l’emozione. Con la mano, faccio un cenno quasi a scusarmi. Ma lei, dopo alcuni istanti mi risponde con un lieve sorriso, come a concedermi il permesso di continuare a filmare. Queste contraddizioni emozionali mi hanno accompagnato durante tutte le riprese in Nepal, da una parte il quotidiano che mi offriva spunti incredibili, dall’altra il mio senso etico che tentava di rispettare quella realtà che era però il tema del film. Anche l’incontro con Deepak, un giovane nepalese che aveva deciso di vendere il suo rene per comprare un pezzo di terra dove coltivare riso e lenticchie per lui e la sua famiglia, è stato molto particolare. Lo abbiamo incontrato nel suo villaggio , nella zona del Terai, dopo cinque ore di cammino . Siamo arrivati davanti ad una capanna.

Lui viveva li, con la sua famiglia e la sua giovanissima moglie. Avevo poco tempo a disposizione, così dopo aver scelto l’inquadratura lo abbiamo intervistato. Il suo imbarazzo era evidente. E’ tornato con noi a Kathmandu, e durante il viaggio di ritorno ho deciso che avrei raccontato la sua odissea, ripercorrendo la sua vita fino al momento della decisione di mettersi sul mercato. E’ incredibile come nonostante non avessimo una lingua in comune per parlarci, dopo un giorno, i nostri sguardi si intendevano a meraviglia!

Attraverso i nostri contatti sul posto, siamo arrivati ad incontrare i malvagi della storia, ossia i Trafficanti. Mi immaginavo personaggi loschi dall’aspetto sgradevole, ed invece mi sono ritrovato davanti a giovani uomini che avevano a loro volta già venduto il proprio rene, per poi continuare la carriera! Erano degli ex-poveri, che conoscevano il sapore della miseria e che sapevano dove trovare e come convincere nuovi potenziali donatori a percorrere il loro stesso cammino, con l’illusione che avrebbero risolto i loro problemi. Una lotta tra disperati in realtà, dove i Trafficanti si ergono al ruolo di Salvatori !

Cambiano gli scenari , dall’Asia al Brasile, una distanza considerevole, ma con mia sorpresa non cambiano di molto le dinamiche e le motivazioni, che inducono i donatori e i trafficanti che incontriamo a Recife. Quello che più mi impressionò intervistando i primi, fù l’atteggiamento cinico e lucido con il quale argomentarono la propria scelta . A differenza dei nepalesi, utilizzavano il termine donare, come a voler alleggerire e quasi a giustificare il loro atto. Paesi così diversi tra loro per cultura, religione e costume, ma che hanno in comune il problema di sopravvivere alla povertà.

Vendere una parte del proprio corpo, per una gran parte del mondo, è oggi una delle possibilità. La percezione del proprio corpo è cambiata, questo grazie anche alla scienza medica che garantisce risultati eccellenti. Ma a quale prezzo ? Corpi svuotati che vagano per il pianeta, e una nuova forma di schiavitù ormai dilagante, dove l’occidente ricco è ancora una volta protagonista in negativo.

La grande opportunità che questo film mi ha offerto, è stata quella di entrare in contatto profondo con l’umanità. Ho ascoltato e osservato tante storie, ogni persona che ha testimoniato la propria vicenda mi ha regalato una parte della propria intimità. Io dal mio canto, ho cercato di non dare giudizi, ma di raccontare rispettando la vera essenza e la bellezza, di ognuno di loro.

libro/extra#1

Filmare una leggenda metropolitana

di Riccardo Neri

E’ nato tutto per una pura coincidenza. Un amico regista che mi chiede un aiuto nel realizzare uno spot sociale sul traffico di organi. Io accetto e mi incuriosisco. Inizio una banale ricerca, che come l’80% della popolazione mondiale, vede il primo passo nello scrivere una parola chiave nella stringa bianca di Google. “Organ trafficking”, “Kidney on sale”, premo il tasto enter e mi si apre davanti agli occhi un mondo. Da quel momento ho avviato una lunga ricerca, scioccante, imprevedibile, per certi versi inaccettabile.

Da li è nato H.O.T., più che un film-documentario, lo definirei un’esperienza, almeno per quanto mi riguarda. L’esperienza di viaggiare e di raggiungere angoli della terra dove da turista non andrei mai, l’esperienza di incontrare persone, esseri umani così diversi da me, l’esperienza di condividere con le eccellenze della medicina, del giornalismo dell’antropologia, momenti di studio e di ricerca. Un’esperienza non ancora terminata, che ci sta portando in giro per il mondo a festival ed eventi, a ritirare premi e riconoscimenti, ad intervenire ad incontri sul tema.

H.O.T. è tutto questo. Non potevo fare altrimenti. Sentivo il bisogno di raccontare e di dover comunicare alla massa, dell’esistenza di questo grande ma sommerso problema sociale. Lo strumento a mia disposizione era ciò che faccio per vivere, e così è nata l’idea del documentario. La ricerca mi ha portato a selezionare un regista, Roberto Orazi, che a mio avviso ha tutte le giuste caratteristiche per trattare questo tema: sensibilità, spirito di sacrificio, umiltà e curiosità. I nostri punti di vista hanno trovato subito affinità nelle scelte stilistiche, autoriali e produttive.

Roberto non voleva fare un reportage, ma era impossibile non farlo. Ha scelto di raccontare storie, dando il giusto spazio all’aspetto cinematografico, curando le ambientazioni, i dettagli del background della scena, ricercando il giusto momento per avere la luce giusta. Il risultato è proprio ciò che entrambi volevamo. La ricerca effettuata aveva portato ad una conoscenza del problema, Roberto aveva scritto una serie di trattamenti, ma eravamo in qualche modo fermi, cercando di capire da dove iniziare, come avviare le riprese e raccontare le storie e di chi? La lettura dell’articolo di Alessandro Gilioli, e il successivo incontro ha dato l’input a partire. Prima tappa Nepal, stessi posti dove Alessandro aveva precedentemente realizzato il suo articolo, stessi luoghi, stesse persone, stesso iter.

Ultimo tassello, un bravo fotografo. Ritengo essenziale che momenti ed esperienze di questo tipo vadano sempre fermati con immagini fotografiche. Sale a bordo Niccolò Guasti, fiorentino, fotografo giovane ma di eccellente talento e gusto. La squadra è fatta e un po’ incerti sul da farsi, ma fiduciosi che stavamo navigando nel giusto mare, partiamo alla volta di Kathmandu. E’ novembre del 2007.

Per una volta nella vita, ho fatto quello che nel mio mestiere non va mai fatto: partire per girare in un paese straniero senza aver preparato nulla. E’ la cosa più rischiosa che si possa fare. Si va incontro a giornate vuote, senza sapere cosa fare, con la macchina produttiva in funzione e i costi che scorrono inesorabili.

Arrivati in Nepal invece, non abbiamo avuto un’ora libera. 10 giorni no stop a girare e viaggiare. Incontri con donatori, mediatori, medici, scrittori, giornalisti, poliziotti. Tutti i nostri attori a disposizione, gli scenari giusti, le ambientazioni giuste. 20 ore di materiale girato. La ricostruzione della storia di Gilioli, messa in video, una nuova trattativa per l’acquisto di un rene. Da li in poi tutto è avvenuto più facilmente. Rientrati in Italia abbiamo conosciuto Ignazio Marino la cui disponibilità ed esperienza ci ha presentati al mondo medico ed antropologico. Tramite Marino arriviamo a Nancy Scheper Hughes, antropologa, massima eccellenza tra chi studia questa piaga sociale. Nancy abbraccia il progetto con entusiasmo, ci guida attraverso i suoi contatti e così arriviamo a Gaddy Tauber e Captain Ivan in Brasile, Mehemet Haberal e Yusef Sonmez in Turchia, Francis Delmonico e Alireza Bagheri negli Stati Uniti, Iraji Fazel in Iran.

Ci spostiamo in Turchia prima, e dopo qualche settimana in Brasile. Recife, una città violentissima. Mettiamo in piedi una rete di contatti, e ognuno ci guidava facilmente al successivo, e così via. Terminiamo le riprese alla fine del 2008, manca poco. In coda veniamo a conoscenza della presenza in Italia di Paulo Ayrton Pavesi, Brasiliano, vittima di questo sistema.

Nel 2000 gli viene assassinato il figlio di 10 anni a San Paolo. Lui inizia una guerra senza confine col sistema politico Brasiliano, a suo avviso, correo con le organizzazioni criminali che gestiscono questo traffico. Paulo vive ormai in Italia, rientrare in Brasile non è consigliabile, dopo 7 processi vinti. Dopo Paulo, arriva il grande aiuto della Laogai Research Foundation, presenziata da Harry Wu e da Toni Brandi. La Cina, grande serbatoio di organi umani riciclati dai condannati a morte. Harry Wu ci rilascia un’intervista e ci autorizza all’utilizzo di scioccanti immagini di sua proprietà, alcune di queste sono nel film a chiusura di un racconto agghiacciante sui comportamenti insani del genere umano.

Sono voluto andare a fondo, terminare il film con risorse finanziarie proprie, perché ho sempre creduto che fosse giusto farlo. I meccanismi del mercato cinematografico, lenti e tortuosi, non hanno mai spento la voglia di raccontare ed ultimare questo progetto. L’esperienza di questi viaggi, sul piano personale, mi ha permesso di conoscere persone semplici, povere ma pure, talvolta felici di possedere quel semplice diritto di tutti che si chiama vita.

Ogni viaggio ha lasciato in me un senso di maturità, ha colmato la spiritualità che spesso il mondo occidentale tende a non mantenere in prima linea nei valori del vivere. Sono rimasto altrettanto colpito da come la mente umana arriva a concepire determinate azioni giuste. Sentirsi dire da un mediatore che considera la sua attività benefica sia per il donatore sia per l’acquirente, che lui salva in questo modo due vite, senza minimamente concepire quanto poco umano sia, indurre, per povertà, un uomo a vendere per pochi dollari una parte del suo corpo, Tutto questo ci pone davanti a 1000 domande. L’aspetto politico del tema va considerato. Una volta chiesi a Nancy: “non sarebbe meglio avere una legge a livello mondiale, come per la droga, la pedofilia, la prostituzione?” Non avevo considerato, gli interessi economici delle case farmaceutiche, assicurative, gli aspetti religiosi e tantomeno, non avevo fatto i conti con quanto la povertà e l’ignoranza siano utili al resto del mondo.

In ultima analisi vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno supportati durante questo lungo percorso, con lo stesso entusiasmo che noi abbiamo avuto, con la stessa devozione e professionalità.

Riccardo Neri, Roberto Orazi, Ignazio Marino e Alessandro Gilioli

17 Mag 2014

José e Pilar

il film

José y Pilar di Miguel Gonçalves Mendes (2010)

Acclamato come il miglior documentario mai realizzato in Portogallo, è il racconto di una della coppie più letterarie e famose di sempre. Una commovente storia d’amore che scorre parallela con la creazione letteraria. Un romanzo che vede la luce e rinsalda il mito di un uomo, il premio Nobel José Saramago, che ha fatto dell’etica e dell’impegno politico le Muse della sua esistenza.

«Lasciati guidare dal bambino che sei stato.»

José Saramago

il libro

Il viaggio non finisce mai – a cura di Giacomo Mondadori

Buona parte del libro è costituita dai brani di Ultimo quaderno, la raccolta di scritti che Saramago ha pubblicato sul suo blog l’anno precedente la sua scomparsa.

I contributi di amici o scrittori sono di Eduardo Galeano (L’addio), Roberto Saviano (Il mio maestro Josè), Maurizio Maggiani (Rimpiangeremo il Dio di Saramago), Giancarlo Depretis (Il mio generoso amico Saramago, un uomo dagli albori dell’umanità), Elisabetta Bucciarelli (Come Lawrence d’Arabia) e Paolo Flores d’Arcais (Saramago e la “minaccia per il gregge”.

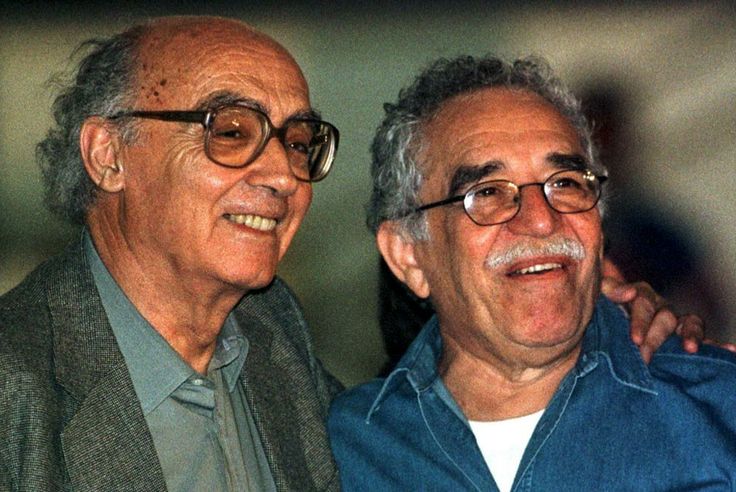

José Saramago e Gabriel Garcìa Màrquez

L’addio

di Eduardo Galeano

Se n’è andato, ma è rimasto. Non voglio trasformare in parole le emozioni.

Dico che in questo mondo ci sono finali che sono anche inizi, morti che sono nascite.

E di questo si tratta.

È sempre stato a lato dei perdenti.

Ci mancherà, ma continuerà a risuonare dai suoi libri.

Come ha detto Mario Benedetti un anno fa: «Ci sono cose che si dicono tacendo».

EXTRA/LIBRO

Come Lawrence d’Arabia

di Elisabetta Bucciarelli

Quello che rimane impresso nel cuore dopo aver letto José Saramago, è la comprensione che non tutto si può con le parole. Ed è tanto più chiaro quanto più a svelarlo sia lui, giocoliere, artista, trampoliere, artigiano, poeta e letterato, mago della parola, appunto.

Tra le tante e tutte che utilizzò per le sue scritture emerge spesso e poeticamente la ricerca del silenzio. Silenzio che dice, silenzio che è necessario, silenzio che è una conquista. Resta sempre qualcosa che non si riesce a nominare, a mostrare, condividere, afferrare anche e nonostante le rincorse alfabetiche. Nell’economia di una nuova ecologia della parola, José Saramago è stato e continua a essere il Maestro perfetto. Basterebbe mettere a segno una o due definizioni ben pensate, diceva lui, al posto di centinaia o migliaia di pagine. Eppure poeti e scrittori ne continuano imperterriti, tutti insieme, ogni giorno, a comporre milioni di milioni. Come possa accadere quest’azzardo è inspiegabile se non nella certezza che l’invenzione abbia la probabilità di sfiorare quella correttezza vicina alla verità più di qualunque altra cosa.

Le parole altro non sono infatti che i colori della vita e i colori non possono resistere al desiderio di essere parole. S’illumina il pensiero di chi scrive quando diviene chiaro che un verbo è pigmento e un sostantivo un tratto, che scrivere in prima persona è un’amputazione perché rende impossibile svelare il pensiero altrui e che sempre in ogni circostanza letteraria stiamo facendo, che si voglia o meno, autobiografia, in equilibrio tra sacro fuoco creativo e quotidianità.

José Saramago, Nobel tra le stelle del firmamento letterario, ha il potere di accendere luci, è uno scrittore combattente che provoca coscienza. Domande semplici e chiare: Chi sarà mai l’autore prima ma soprattutto dopo aver scritto un libro? Chi era Stendhal prima di scrivere la Certosa? E dopo averla scritta, chi è diventato?

Dal buio dove l’impegno letterario e umano si muove come un cieco che in una stanza scura cerchi affannosamente il suo cappello nero (tolto un’ora prima), l’uomo ha il dovere etico e politico di liberarsi dalla banalità venduta, dialogando con l’opera riservata, quella che nessun prezzo potrà mai pagare. Sto provando, in questo istante, a scrivere con le sue parole e dirò quindi che già sta succedendo quello che profeticamente nel 1976 scrisse. Stiamo facendo entrare in una notte superficiale, ma già eterna, i colori dell’errore e i gesti sbagliati che ve li avevano messi. Eccola la magia di SaraMago, presta la penna per dire e chiamare. Suggerisce una prospettiva allargata per venirne fuori, perché è cosa facile, c’è un modo solo di fare il Don Chisciotte: ingrandire gli ideali. A patto però di riuscire a immaginare il deserto. Guardare il deserto come Lawrence d’Arabia ha fatto nel film, spopolare tutto, creare il silenzio perfetto. L’essenziale. Come accade dopo aver riletto il Manuale di pittura e calligrafia. Riguardare al contrario l’opera di partenza che pure potrebbe essere anche quella di arrivo. Una rivoluzione che dalla consapevolezza approda a una trasmutazione. Da una forma d’arte all’altra, dalla pittura alla scrittura, dall’Italia al Portogallo (vale anche il contrario), dalla dittatura (anche quella della banalità) alla democrazia.

Questione di polso.

Un transito faticoso, una muta, il cambio di pelle che, come nel Manuale accade ad H. pittore privo di talento, potrebbe facilmente applicarsi a questa nostra epoca. Al nostro presente. A noi. Risalire il pendio è anche ridiscenderlo. Dall’ultima pietra della salita si coglie qualcosa di nascosto, un villaggio, un crepaccio, un animale, un fiore e proprio in quell’istante già il piede è pronto a scivolar giù. Profetico, rarefatto, immaginifico, aveva chiaro fin da subito e rivelava con la fantasia che il problema vero non è una mancanza, ma una presenza. E colui che scrive (o immagina o tutte e due le cose insieme) è vedente e visto e per questo, sempre magicamente, sente che qualcosa si sta avvicinando. Qualcosa sta per succedere. Un atto creativo, artimmagie, bartimmagie, barthesmagie, indagini notturne. Chiniamo la testa per guardare la pianta dei piedi e per valutare la resistenza al suolo che calpestiamo, dice H., ma poi la testa si rialza: gli occhi vedono già avanti, valutano il suolo futuro. Questo significa procedere. Questo ci ha lasciato l’Autore. Ne abbiamo necessità e lo sappiamo bene.

15 Mag 2014

Potiche

il film

di François Ozon

“Potiche”, in francese, è un qualsiasi oggetto in ceramica, senza pregio, da sempre immobile in quale angolo della casa. Solo Catherine Deneuve, il volto per eccellenza della “leggerezza” borghese, l’icona buñueliana della dissimulazione, poteva interpretare questa bella statuina che sostituisce il marito alla guida dell’azienda di ombrelli di famiglia e si scopre capace di salvarla navigando nel mare infido della politica e dei rapporti sociali.

il libro

Scioperi e ombrelli a cura di Giacomo Mondadori

Il libro contiene un saggio critico del critico Enrico Terrone sulla carriera di Ozon, interviste al regista e a Catherine Deneuve, una rassegna stampa sul film con recensioni di Davide Turrini, Massimo Bertarelli, Lietta Tornabuoni, Dario Zonta, Thomas Sotinel e Ilaria Feole. Per concludere in bellezza, c’è anche il finale della pièce teatrale Potiche, di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy (1983), liberamente adattata da Ozon.

EXTRA/LIBRO

intervista con Catherine Deneuve

François Ozon le ha parlato del progetto di POTICHE –LA BELLA STATUINA in una fase molto precoce…

Sì, come per 8 DONNE E UN MISTERO. Ho seguito il film dalla sua genesi, in tutte le fasi di lavorazione, sino alla fine. Mi piace partecipare a un progetto fin dall’inizio per riuscire a capire veramente tutto, a dare il mio parere, a discutere. Ho cercato di andare nella direzione desiderata da François, un regista che spiega molto bene quello che fa e quello che vuole fare. Alcuni attori amano iniziare a lavorare quando la sceneggiatura è definita, ma io preferisco essere coinvolta un po’ prima. Ho bisogno di avere l’apporto di tutti in modo che il personaggio si delinei poco a poco. Non riesco a costruirlo da sola prima delle riprese. Ho le mie idee, ovviamente, ma non sono capace di dare vita a un personaggio se resto nell’astrazione.

Qual è stata la sua prima reazione al progetto?

Conoscevo Jacqueline Maillan, ma non la pièce di Barillet e Grédy – peraltro, continuo a non averla letta, né vista in scena. Ma appena François mi ha parlato di questa commedia e del progetto di adattarla l’ho trovata un’idea straordinaria. Innanzitutto per come lavora lui: conosco la sua capacità di trasgredire e di presentare in una chiave molto moderna, acuta e ironica una pièce da boulevard – e non dico boulevard in senso spregiativo. Ho subito immaginato cosa sarebbe stato in grado di fare con un soggetto simile. E poi c’era il piacere di lavorare di nuovo con lui…

Ha scritto in tempi rapidi una sceneggiatura esaltante e divertente, piena di riferimenti al presente rispetto al ruolo della donna e al suo posto nella vita sociale. Certo, in trent’anni le cose sono cambiate, ma non così tanto in fin dei conti… Per quanto sia ambientata negli anni ’70, la pièce è ancora attuale rispetto ai temi dello sciopero, del sequestro degli imprenditori, delle donne che hanno poco potere, quanto meno rispetto agli uomini… Siamo ben lontani dall’aver ottenuto la parità rispetto al potere…

Quando il suo personaggio si butta in politica, viene da pensare a Ségolène Royal…

Ho avuto in mente molti modelli e immagini di riferimento durante tutto il film a seconda delle situazioni. Immagini personali, immagini simboliche, nomi che non citerò perché distorcerei le cose o ridurrei le intenzioni. Ma di sicuro ho pensato a molte persone…

Lei stessa, negli anni ’70, era molto attiva nei dibattiti e nelle lotte in difesa dei diritti delle donne, a cominciare dal diritto all’aborto, essendo stata una delle firmatarie del “Manifeste des 343 salopes”…

Non ci ho pensato lavorando al film, ma evidentemente è nel mio DNA. Quando Joëlle, mia figlia nel film, mi spiega che non se la sente di abortire, mi rituffo immediatamente in quegli anni. Essere incinta, non volere o non potere abortire, né lasciare il marito… ricordo molto bene che erano situazioni frequenti. Le giovani donne di oggi hanno sempre goduto di questi diritti e non si rendono conto dei cambiamenti che sono avvenuti in trent’ anni. C’è da dire che sono stati incredibilmente rapidi.

Come è stato ritrovare François Ozon?

La nostra precedente esperienza di lavoro ha reso tutto molto più facile. Ci conoscevamo già un po’ e questo ci ha permesso di guadagnare molto tempo. E meno male, visto che temevo un po’ il piano di lavorazione e il fatto di essere in tutte le scene… In effetti, il ritmo delle riprese è stato incredibile, perfettamente in linea con il film. François non perde mai tempo, con lui non si aspetta mai. È veloce, intenso, vitale, incisivo, leggero, ma al tempo stesso molto meticoloso. Ho l’impressione che lavoriamo nella stessa direzione. Era un film molto scritto, con situazioni ben definite, ma all’interno di ciascuna situazione, François lasciava una grande libertà agli attori. Mi sono sentita molto vicina al film e al progetto e ho sempre avuto la sensazione di essere sostenuta.

E poi le riprese in Belgio… È sempre meglio girare fuori Parigi: ci si vede molto più spesso di quando ognuno torna a casa sua la sera e questo favorisce lo spirito di squadra. È stato un set molto gioioso e intenso, la troupe belga è stata straordinaria ed eravamo tutti tristi nel salutarci alla fine delle riprese. L’umore di un set è qualcosa di imprevedibile e dipende molto dal regista e dalla troupe. L’atmosfera durante le riprese è davvero importante per la riuscita di un film, soprattutto quando si tratta di una commedia: ci vuole una certa leggerezza e allegria in tutto. Ciò nonostante, quando ho finito di girare e ho ripensato alle riprese mi è parso che il ritmo fosse piuttosto brutale!

La sua capacità di recitare con grande naturalezza è impressionante… Il personaggio di Suzanne è divertente e toccante al tempo stesso.

Sì, suscita un misto di comicità e di emozione. Volevo assolutamente essere sincera, interpretare il mio personaggio e le varie situazioni con naturalezza, ne avevamo parlato molto con François. Ho cercato di non cadere mai nell’artificio, di essere il più ingenua possibile, di suscitare l’empatia dello spettatore nei confronti di Suzanne, di esprimere le vessazioni che subisce da un marito molto autoritario. Quindi, quando poi accede al potere, lo spettatore ha voglia di quel capovolgimento, è contento di quella sua rivalsa.

Il look di Suzanne cambia molto nel corso del film. Il lavoro sui costumi l’ha aiutata a calarsi nel personaggio?

Sì, molto. L’avevo già sperimentato in PRINCESSE MARIE di Benoit Jacquot. Quando c’è una lunghissima preparazione dei costumi, inconsciamente scatta qualcosa nei confronti del personaggio, come se gli abiti dessero indicazioni sugli atteggiamenti. Pascaline Chavanne è una costumista straordinaria. È una fucina di idee, svolge delle ricerche incredibili e poi ti fa tante proposte. Pian piano vedi delinearsi il profilo, un processo molto utile quando si tratta di un ruolo composito come in POTICHE – QUEL GENIO DI MIA MOGLIE. All’inizio, non c’erano idee precise e inderogabili. Abbiamo fatto una serie di prove costumi, affinando le riflessioni e rendendoci conto che determinati colori e forme non funzionavano. La sfida era restare nell’epoca del personaggio stilizzandola. I costumi dovevano essere al tempo stesso buffi e credibili.

Il costume più improbabile, quando Suzanne è ancora una borghese nei ranghi, resta la tuta da ginnastica rossa che indossa all’inizio del film…

Eppure si tratta di una tuta da ginnastica rifatta in base ai modelli dell’epoca, con gli stessi tessuti. Quell’indumento indica la direzione nella quale precipiterà il personaggio, ma… ha ancora i bigodini in testa! Sono stata io a proporre quell’idea, per spezzare l’immagine troppo moderna della tuta da ginnastica. Se invece avesse avuto una fascia tra i capelli, sarebbe stata subito l’emblema della borghese liberata, mentre non lo è ancora. Bisognava trovare un look più sfalsato per quella prima scena, in modo da indicare subito il tono del film.

E ritrovare Gérard Depardieu?

Sono anni* che ci ritroviamo periodicamente… E ogni volta è una conferma. Gli voglio bene e lo ammiro moltissimo: è un attore di grande presenza, molto affettuoso con i suoi partner… E poi è buffo e… molto impaziente! Non ama provare, ama girare e tende a voler accelerare le cose. Meno male che François ha lo stesso ritmo rapido. Credo che Gérard si sia divertito molto a incarnare questo sindacalista, si è immediatamente calato nel personaggio, in modo molto fluido. François si è servito della sua straordinaria presenza già nella fase di scrittura delle scene. Sapeva che interpretando lui il personaggio sarebbe andato oltre il testo e le situazioni.

Invece è la prima volta che lavora con Fabrice Luchini…

Tanto Gérard lavora in modo diretto e istintivo, quanto Fabrice è molto attento a quello che ha pensato di voler fare. Quando arriva sul set, ha già costruito completamente il personaggio ed è calato nella situazione. È innanzitutto un attore di teatro. Con Gérard, puoi cambiare le cose all’ultimo minuto. Con Fabrice, è un po’ più complicato, perché utilizza una tecnica opposta a quella di Gérard. È molto brillante e autorevole. Il suo personaggio è davvero buffo e lui ha affondato nel lato nervoso, irascibile, collerico e al tempo stesso tenero, quando si rende conto che in fin dei conti nessuno è indispensabile, nemmeno lui, e che non è Citizen Hearst!

8 DONNE E UN MISTERO e POTICHE – LA BELLA STATUINA nascono entrambi da lavori teatrali, ma sono sviluppati in modo molto diverso…

Sì, per me i due film non hanno nulla in comune, a partire dal fatto che all’unità di luogo di 8 DONNE E UN MISTERO si oppongono gli ambienti multipli e gli esterni di POTICHE – QUEL GENIO DI MIA MOGLIE. E poi non è lo stesso tipo di storia. Ma soprattutto in 8 DONNE E UN MISTERO c’era molta meno emozione: era un film che si basava su altro, sulla complicità delle attrici, sul rapporto tra madre e figlie, e aveva un tono del tutto ludico.

Lei non recita in teatro, ma non ha paura di interpretare ruoli teatrali al cinema…

Sì, perché il cinema e il teatro sono due cose molto diverse. Una recitazione teatrale al cinema resta cinema. Quello che mi fa paura in teatro è l’unità di luogo, il fatto che bisogna prevedere e decidere tutto in anticipo, che tutto è già preparato e si ripete sempre la stessa cosa. Faccio un po’ fatica ad accettare tutto questo e poi ho paura a stare davanti a un pubblico, al centro di una scena. Nemmeno oggi riesco a immaginare di fare teatro.

* L’ULTIMO METRO’ di François Truffaut (1980), VI AMO di Claude Berri (1980), CODICE D’ONORE dI Alain Corneau (1981), FORT SAGANNE di Alain Corneau (1983), DRÔLE D’ENDROIT POUR UNE RENCONTRE dI François Dupeyron (1988), I TEMPI CHE CAMBIANO dI André Téchiné (2004).

L'ultimo metrò

F. Truffaut mentre gira L’ultimo metrò

13 Mag 2014

Roman Polanski: a Film Memoir

«Ci sono due cose al mondo che mi piacciono veramente. La seconda è girare un film.»

Roman Polanski

il film

Roman Polanski: a Film Memoir è una corsa lunga ottant’anni attraverso il Novecento, dai rastrellamenti nel ghetto di Cracovia agli arresti domiciliari sulle Alpi svizzere passando per il Sessantotto e Hollywood, l’assassinio della giovane moglie Sharon Tate e il premio Oscar, la fama e la vergogna. Il racconto tutto d’un fiato di una vita sempre sotto i riflettori, al di qua e al di là della macchina da presa.

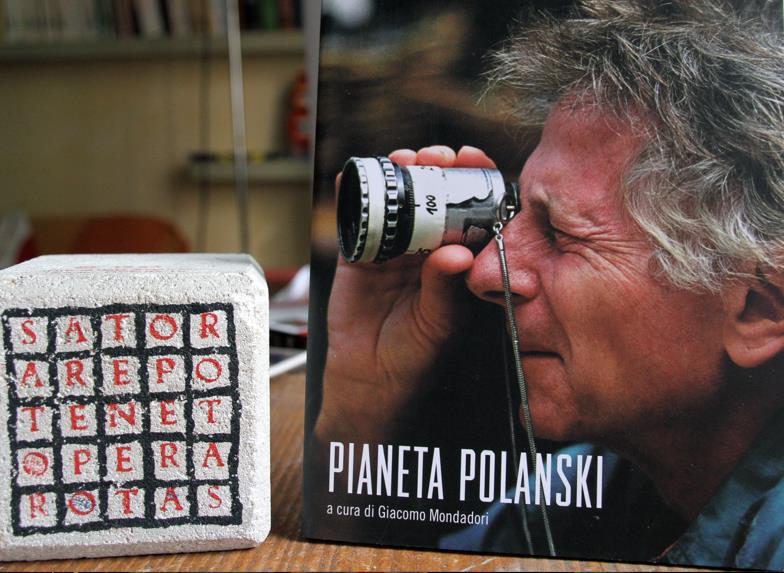

il libro

Pianeta Polanski a cura di Giacomo Mondadori

Una panoramica non convenzionale sull’opera di un grande maestro. Il cinema di Polanski visto da otto scrittori italiani: Flavia Piccinni (Il coltello nell’acqua), Alberto Garlini (Cul-de.sac), Francesca Scotti (Rosemary’s Baby), Sebastiano Mondadori (L’inquilini del terzo piano), Martino Gozzi (Frantic), Cosimo Calamini (The Ghost Writer), Sabrina Paravicini (Carnage).

Il libro include anche le conversazioni di Roman Polanski con Andrew Braunsberg e un contributo critico di Emanuela Martini sul film Il Pianista.

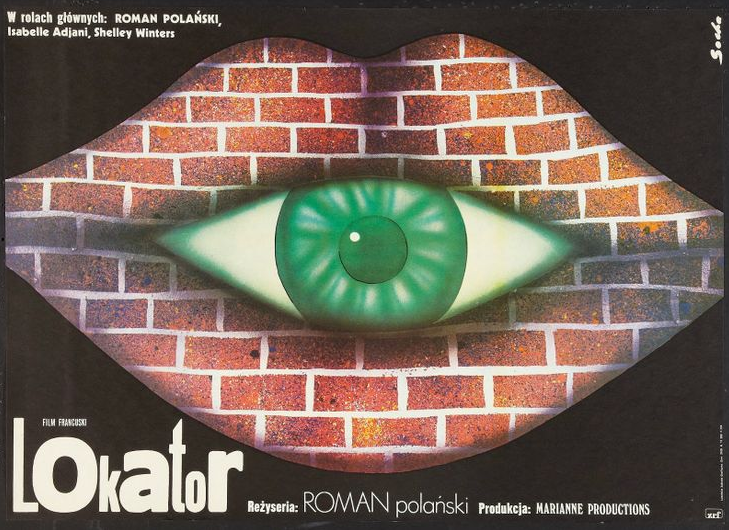

ROLAND TOPOR

Il film è tratto dal suo romanzo Le locataire chimérique

PIANETA POLANSKI /EXTRA

L’inquilino del terzo piano

di Sebastiano Mondadori

Prima di venerdì scorso non avevo mai stretto la mano a un nano. A differenza di quella di un bambino, che è proporzionata nella forma e ha una consistenza paffuta, una promessa di futuro che la piccolezza contiene in nuce, la sua aveva un che di monco, come se in quel fugace contatto in cui entrambi abbiamo fatto a gara per sciogliere la stretta il più velocemente possibile – lui per abitudine, io per ribrezzo – quell’uomo mi avesse svelato la sgradevolezza del suo segreto, racchiuso in un’appendice carnosa più tozza che flaccida, eppure incompleta nel futuro che non è mai arrivato. Ecco, Trelkowski, con l’espressione già colpevole del volto di Roman Polanski, finiamo per tenerlo alla larga come quel nano. Un uomo da emarginare, vittima consapevole di una cospirazione che coincide con il suo destino.

È pedante fin da subito. Nella sua condizione di straniero è obbligato a spiegare più del dovuto. Quante domande e quante spiegazioni solo per affittare un appartamento da cui si è buttata di sotto la precedente inquilina, ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Si chiama Simone Choule, nessuno conosce la ragione che l’ha spinta a tentare il suicidio. Basta sporgersi dalla finestra per verificare dove tre piani più in basso il corpo della ragazza ha sfondato una tettoia di legno. Ci sono gli operai al lavoro per ripararlo. Se si guarda invece dall’altra parte del cortile, proprio di fronte allo sguardo di Trelkowski, ecco la finestra del bagno in comune. A Parigi di questi tempi non è facile trovare qualcosa di meglio.

Glielo dice per prima la portinaia Shelley Winters. Ostile senza ragione, o a ragion veduta, l’ha dimenticato nella ripetizione di tutti i giorni sempre uguali. Lei che controlla le entrate e le uscite dallo stabile, e pulisce sempre svogliatamente qualcosa, è abituata a vedere dal basso l’occhio della tromba delle scale: il grande occhio in cui si sperdono le verità del Polanski regista per lasciarci soli con i presagi di Trelkowski.

L’ostilità diventa tensione nell’incontro coi padroni di casa. Si fatica a ricostruire sui lineamenti induriti dalla vecchiaia, le labbra assottigliate in una smorfia di rimprovero al mondo, il sorriso sardonico del Melvyn Douglas che fece ridere per la prima volta Greta Garbo in Ninotchka. Ci si impiega un po’ a collegare la moglie diffidente con la Jo Van Fleet della Valle dell’Eden, dov’era truccata da vecchia madre di James Dean.

Anche i ricordi cinematografici sono trafugati dalla nuova realtà in cui le certezze vengono assediate dai primi segnali discordanti, quasi che dietro un volto noto prenda forma l’ombra di un altro volto e quello che abbiamo davanti agli occhi, un tempo così nitido, venga lentamente posseduto dal suo lato oscuro. Il problema, andando avanti, sarà distinguere lo sguardo di Trelkowski dal nostro, per non sprofondare nell’ansia persecutoria che porta Polanski alla follia e condanna lo spettatore a una domanda a cui mi rifiuto di rispondere: è esistita veramente Simone Choule?

Sembrerebbe di sì, quando Trelkowski accompagna all’ospedale l’amica Stella. Che è Isabelle Adjani a poco più di vent’anni. Un miracolo di serietà e frivolezza. Lo sguardo serio della giovinezza davanti al dolore, le lacrime che non offuscano l’ardore di blu dietro un paio di occhiali troppo grandi, nella preoccupazione per l’amica fasciata di gesso come una mummia. Le labbra frivole di parole scontate da zittire di baci.

È esistita veramente Simone Choule? Quando Trelkowski le si avvicina, dalla mummia di gesso si intravvedono soltanto due occhi terrorizzati e una bocca che si spalanca in un urlo lancinante. Non ci sono dubbi, stavolta. L’urlo è rivolto proprio a lui.