Per altri occhi

«La cosa che viene fuori più di tutte, è che questo film porta allo stupore. Lo stesso che abbiamo vissuto noi facendolo. Mentre giravamo, ci siamo stupiti di quello che trovavamo e che si svolgeva davanti ai nostri occhi.»

Silvio Soldini

il LIBRO

Rinascimenti a cura di Giacomo Mondadori

Storie di uomini e donne che hanno reagito in modo straordinario a una malattia o a un trauma che ha stravolto la loro vita. Ritratti di sportivi e artisti che sono riusciti a rinascere, in modo anche sorprendente. Con la volontà, il coraggio e l’incoscienza delle imprese impossibili.

Il libro contiene le interviste di Giacomo Mondadori ai registi Silvio Soldini e Giorgio Garini, Annalisa Minetti e al Coro Manos Blancas del Friuli; contributi e articoli di Annarita Briganti (Amurri, la forza di un disabile), Andy Holzer (Seven summits), Barbara Garlaschelli (Rinascere), Riccardo Nuziale (Si ritira Esther Vergeer, Miss Imbattibilità), Stefano Bortolussi (Storia combattuta di un’empatia), Dario Pelizzari (Alex Zanardi d’oro. Ritratto di un uomo dalle molte vite che non ha mai smesiso di sognare in grande) e Elisabetta Bucciarelli (Paura del buio).

In copertina: scultura di Felice Tagliaferri, uno dei protagonisti defl film

extra/libro

Storia combattuta di un’empatia

di Stefano Bortolussi

I presupposti c’erano tutti.

Prendiamo un individuo – chiamiamolo, per amore di verità, Stefano – dotato di una memoria visiva, o se preferiamo di un “senso visivo”, che fa acqua da più parti (gli aneddoti sarebbero molti, ma limitiamoci a citare la tendenza a puntare regolarmente dalla parte sbagliata del parcheggio, la parte in cui l’automobile da lui stesso lasciata qualche ora prima non può realisticamente trovarsi, o il divieto di scattare fotografie imposto da parenti e amici intimi che desiderino conservare un’immagine decente di sé, o ancora le croniche difficoltà a esercitare la professione che si è ritagliato – quella di traduttore letterario – ogni volta che nell’originale l’autore si abbandona a una descrizione paesaggistica che vada appena al di là dei dati più semplici e banali).

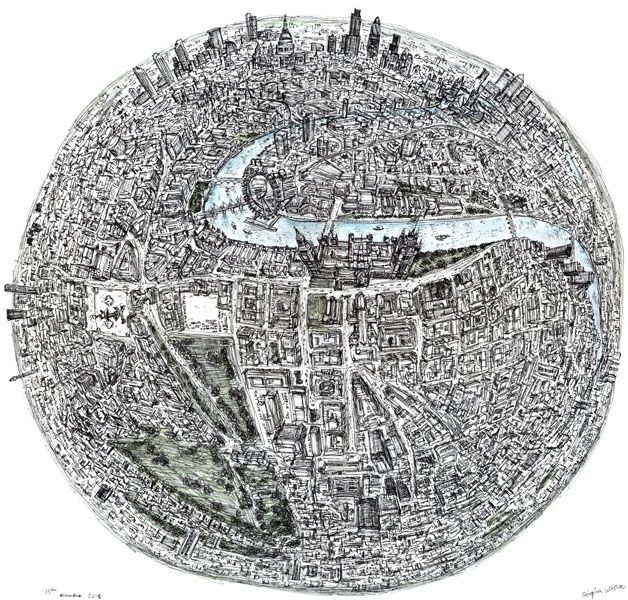

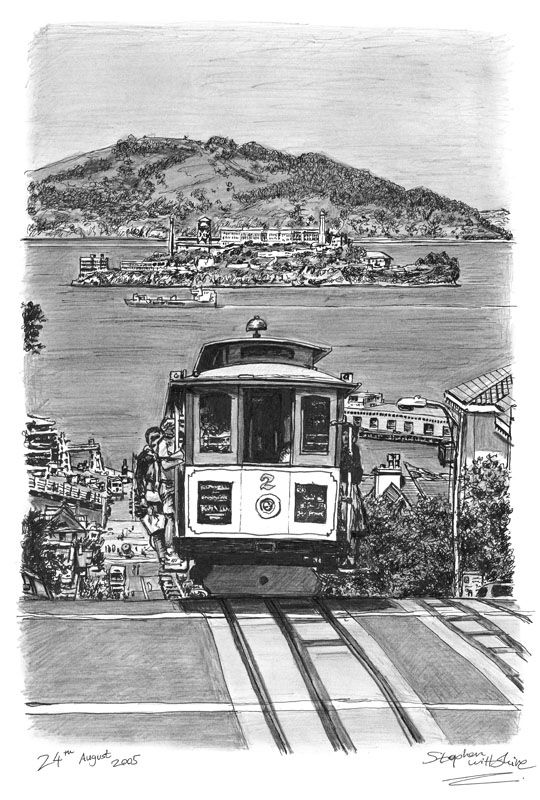

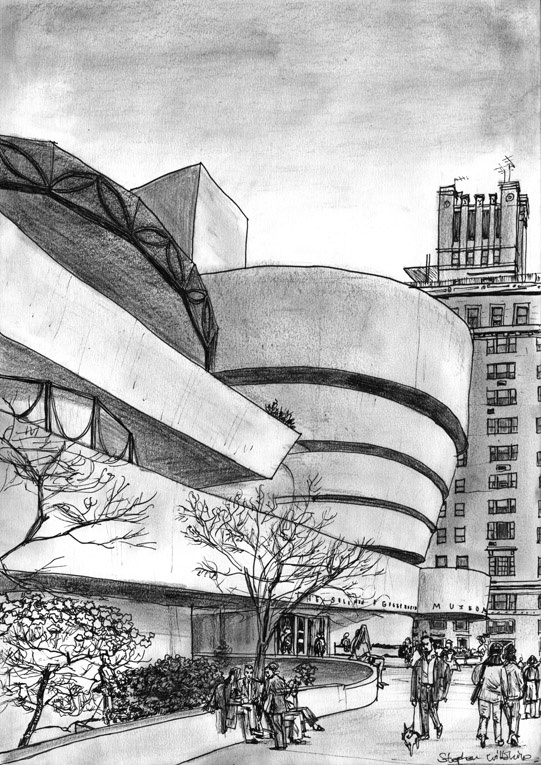

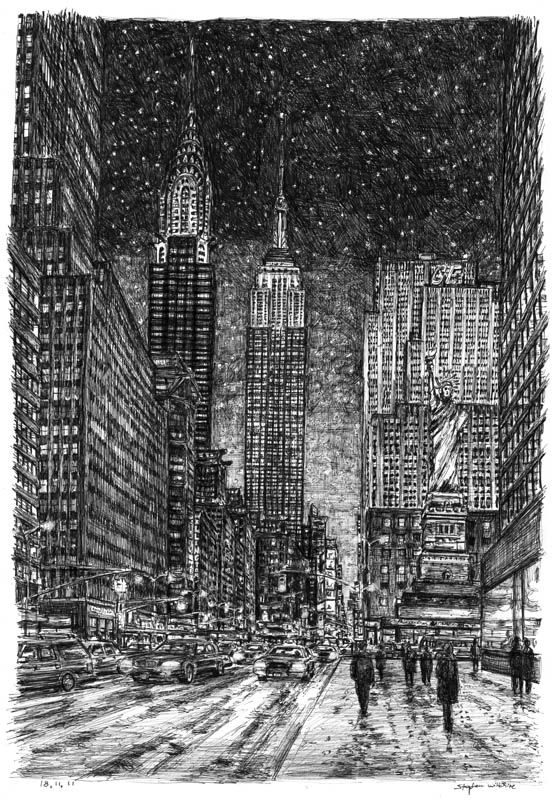

Ora prendiamo un altro individuo – chiamiamolo, per amore di verità ma anche di simmetria, Stephen – dotato di una memoria visiva prodigiosa, in grado di osservare una scena per pochi istanti e poi disegnarla, anche a distanza di tempo, nei suoi più intimi dettagli, cogliendone sul foglio ogni piccola prospettiva, ogni sorpresa e devianza, ogni curva e angolo, spesso addirittura aggiungendovi qualcosa di suo.

Facciamoli conoscere – pur se, visto che di carta parliamo, soltanto sulla carta – e ritiriamoci di un passo per osservare la piccola conflagrazione risultante, la scintilla di una fascinazione che (e siamo ancora, idealmente, sulla carta) non poteva che essere scritta.

Non conoscevo Stephen Wiltshire.

Non sapevo che, malgrado una grave forma di autismo, fosse un artista famoso, che avesse addirittura una sua galleria permanente nella Royal Opera Arcade di Londra, né che, per restare nella sua natia Inghilterra, sia stato insignito dell’Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi al mondo dell’arte.

Ignoravo che il Gran Saggio Oliver Sacks (che per la mia deficitaria memoria visiva non potrà che avere sempre il volto irsuto del Bill Murray nei Tenenbaum di Wes Anderson) gli avesse dedicato un intero saggio nel suo Un antropologo su Marte.

Ero ignaro della sua vicenda umana e artistica, della sua malattia, del fatto che sia nato nel 1974, l’anno di Starless and Bible Black dei King Crimson, e che (forse, chissà, proprio per questa piccola, aleatoria coincidenza) sia dotato di un orecchio assoluto che gli consente di esprimersi musicalmente in modo straordinariamente efficace e di superare, nel breve spazio della sua “esibizione”, quelle gabbie comportamentali, quei tic, quelle posture di fuga dal mondo che altrimenti lo accompagnano tenaci, e di abbandonarle in modo così assoluto e totale da spingere un acuto osservatore come il professor Sacks a segnare sul proprio taccuino, in maiuscolo, le parole “AUTISMO SCOMPARE”.

Ero all’oscuro della sua capacità di salire su un elicottero, sorvolare una città per venti minuti, scendere dalla libellula meccanica, entrare in uno studio, sistemarsi davanti a un’enorme tela concava lunga dieci metri e cominciare a disegnare la città appena vista, finendo soltanto dopo averne tracciato ogni singolo, minuto dettaglio.

Ma soprattutto, non potevo sapere che la sua parabola, quella della tela ricurva ma soprattutto quella della sua esperienza di vita, potesse toccarmi così da vicino e nel profondo, trasformandosi dal bruco del semplice interesse alla rara, variegata, delicatissima farfalla dell’empatia.

Stephen Wiltshire, in quanto malato di autismo, è in qualche modo prigioniero della propria mente, dei meccanismi e dei rituali ossessivi in cui le sue sinapsi lo costringono in una sorta di continuo ed eterno corto-circuito cerebrale.

La mia prima, narcisistica tentazione, lo ammetto, è stata quella di tracciare un irriguardoso parallelo fra tale condizione e quella di chi scrive: non siamo, mi sono chiesto, tutti noi che apponiamo parole su fogli bianchi, elettronici e non, vagamente “autistici” nei nostri processi mentali, costretti dai circuiti più o meno funzionanti della nostra immaginazione a girare sempre intorno a noi stessi e (quando ci riusciamo) al mondo come noi lo vediamo, lo pensiamo, lo riproduciamo?

Subito ho provato un moto di vergogna. Tipico, mi sono detto: paragonare una condizione tanto drammatica, emblematica proprio di una dolorosa assenza di comunicazione, alle risibili “sofferenze” di un ego forse lacerato e problematico, ma in ultima istanza completo e, come dire?, pieno. (Forse troppo pieno, è giunta puntuale la battuta del mio personale grillo parlante.)

Ma a quel punto è scattato qualcosa, un automatismo difensivo di quelli che il mio povero Milan sembra avere completamente dimenticato; e dal mio archivio mentale è sorto il quadro, o meglio il percorso, di un’esperienza sì vissuta – l’uso del participio passato è un voluto esorcismo – ma per forza di cose mai conclusa, come (per restare in ambito calcistico) una finale di andata vinta di misura ai tempi supplementari senza però conoscere la data, e men che meno l’esito, di quella di ritorno.

Sto parlando di una partita a me ben nota, quella contro la sindrome ossessivo-compulsiva. Un’altra forma, molto meno grave e soprattutto molto meno definitiva, di prigione mentale. Quella che, in forme, gradazioni e modi diversi, può condizionare un’esistenza altrimenti “normale”, costringendoti a dedicare secondi, minuti, ore, giorni a rituali e ripetizioni di formule e gesti, sottraendoli a quella che comunemente chiamiamo vita.

Sfida vinta, dicevo; ma per definizione, appartenendo alla sfera psicologica e mentale, fluida, equilibrata (curiosa scelta linguistica, lo ammetto) e infingarda come poche. Eppure, in ultima analisi, preziosa: non fosse altro che per il guizzo di empatia e sì, comunicazione, che mi ha concesso, a distanza di anni ed esperienze, con quel drammatico, esaltante miscuglio di enigma e portento che risponde al nome di Stephen Wiltshire.

Un uomo il cui straordinario talento, originato in modo crudelmente paradossale dalla malattia stessa e aiutato a svilupparsi da coloro che in lui hanno creduto fin da quando era bambino, gli ha consentito in qualche modo di rinascere al mondo e osservarlo con quella che Sacks – ancora lui, e per me ancora e sempre con le fattezze di Bill Murray – definisce “una visione meravigliosamente diretta e non concettualizzata”.

Un uomo che sembra appartenere all’universo magico ed esemplare del Grande Romanzo: ingenuo, innocente, segnato dal destino come Lord Jim (e più ancora di Jim “uno di noi”, che Conrad mi perdoni), lanciato in uno strenuo, esemplare e in molti sensi eroico percorso di hemingwayana grace under pressure.

gallery

“Sorridi al dolore, così lo disarmi”

Intervista ad Annalisa Minetti

di Giacomo Mondadori